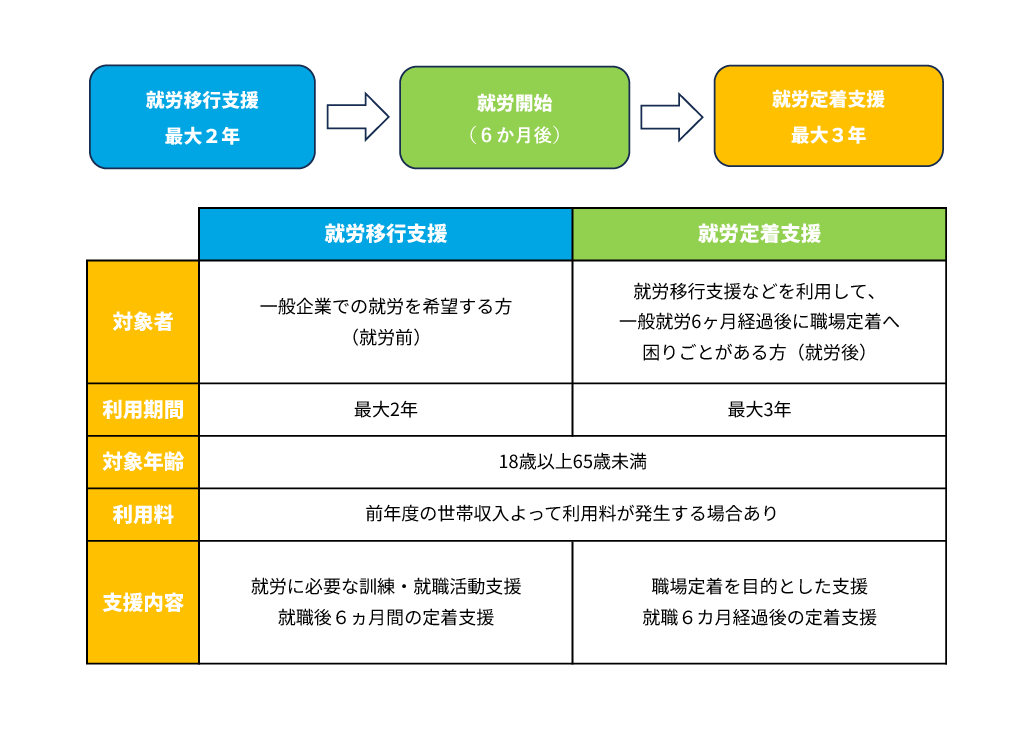

就労定着支援とは

就労定着支援とは、障害のある方が「就職したあと」も安心して働き続けられるよう支える福祉サービスです。就職をゴールにせず、長く安定して働くことを目的としています。 働き始めてから出てくる職場での悩みや人間関係、体調の変化などに対し、定期的な面談や職場との連携、必要に応じた助言や環境調整を行います。 「働くことができた」の先にある「働き続ける力」を支えるのが、就労定着支援の役割です。就労移行支援と組み合わせることで、より安心感のある就労ステップを築けます。

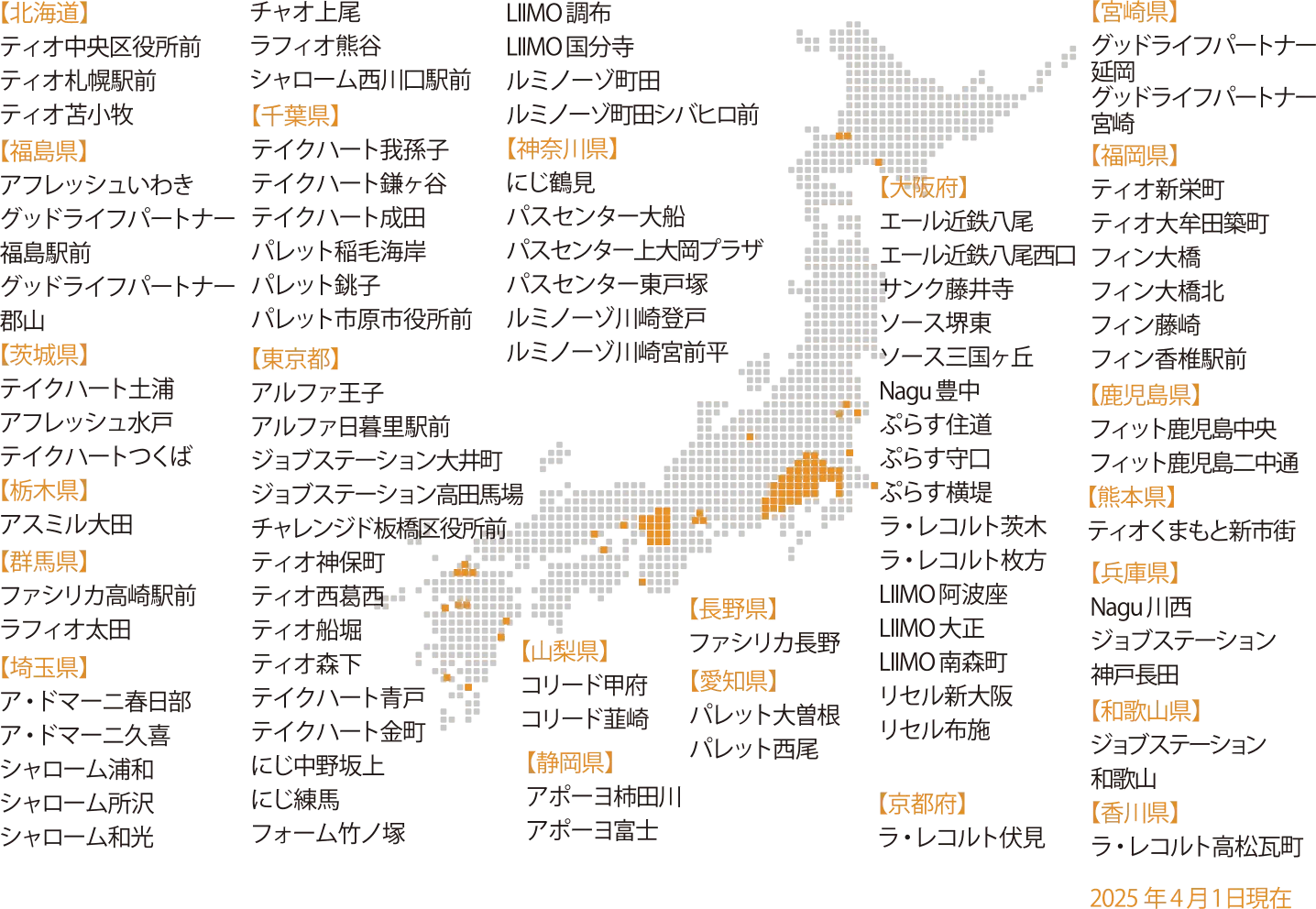

就労定着支援と就労移行支援の違い

就労移行支援と就労定着支援は、どちらも障害のある方の「働く」を支えるサービスですが、サポートのタイミングや内容が異なります。就労移行支援は、就職を目指す段階での支援で、ビジネスマナーやスキル習得、面接練習などが中心です。一方、就労定着支援は、働き始めたあと職場に馴染み、安定して働き続けられるよう支えます。言い換えるなら、「働くまでの準備」が就労移行支援、「働き続けるための支え」が就労定着支援です。

就労定着支援の対象者・利用期間・利用料金

就労定着支援は、障害者雇用で一般企業に就職した方が対象です。多くは、就労移行支援や就労継続支援などを利用して就職した方で、原則として就職後6か月以降から利用できます。利用期間は最長3年間。利用料金は所得に応じて自己負担が発生しますが、ほとんどの方は無料または月数千円程度で利用されています。詳しくは自治体の窓口や事業所に確認すると安心です。

就労定着支援の対象者

就労定着支援は、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用して一般企業に就職した方が対象です。障害者手帳や医師の意見書を持つ方が利用できます。働き始めは環境の変化や人間関係に悩みやすく、不安定になりやすい時期です。職場定着を支えるために生まれた制度で、「就職したら終わり」ではなく「働き続ける力」を支えます。パスセンターでも多くの利用者が活用し、安定就労を続けています。

就労定着支援の利用期間

就労定着支援は、就職後6か月が経過したタイミングで利用でき、最長3年間支援を受けられます。定期的な面談や職場訪問、生活面のアドバイスなどを通じて安定就労を目指します。1年で十分に定着する人もいれば、ゆっくり環境に慣れていく人もいます。大切なのは必要な支援を無理なく続けること。焦らず自分のペースで利用することが成功のカギです。

就労定着支援の利用料金

就労定着支援の利用には、原則として自己負担が発生しますが、収入状況によって変わる「所得区分」に基づき、多くの方は無料か一部負担で利用できます。非課税世帯や低所得世帯なら自己負担0円の場合も多く、利用前に負担上限額の説明があるため安心です。金銭的理由でためらわず、まずは事業所や自治体に相談し、自分の条件に合った費用を確認しましょう。

就労定着支援の具体的な支援内容

就労定着支援では、職場や自宅での面談、電話やメールでの相談支援、職場との調整や助言などを行います。体調の変化や人間関係の不安、生活リズムの乱れといった就職後の悩みに対し、専門の支援員が継続的にサポートし、長く安心して働けるよう支えます。

- 定期的な面談(本人との個別面談による状況確認)

- 職場訪問や担当者との連携・調整

- 体調や生活リズムに関する相談対応

- 人間関係や仕事上の困りごとの相談・助言

- メールや電話によるフォローアップ支援

- 必要に応じた支援機関・医療との連携

- 就労継続が困難になりそうな際の早期対応・調整

- 本人・職場双方に対するコミュニケーション支援

就労定着支援を利用するメリットとは

就労定着支援を利用することで、就職後の不安や悩みを一人で抱えずにすみます。専門の支援員が定期的にサポートしてくれるため、安心して働き続ける力を育むことができます。

- 就職後の不安や悩みを、専門の支援員に相談できる

- 職場との橋渡し役として、関係調整や助言を受けられる

- 体調や生活リズムの変化にも、早めに対応してもらえる

- 継続的なサポートがあることで、安心して長く働きやすくなる

就労定着支援の利用の流れ

就労定着支援は、就職が決まったあとすぐに始まるわけではありません。利用には一定の手続きや準備が必要です。ここでは、就職後から実際に定着支援が始まるまでの一般的な流れをご紹介します。制度を正しく理解し、スムーズに支援を受けるための参考にしてください。

就職後6か月までは移行支援等のフォロー

就職が決まった直後から6か月間は、基本的に就労移行支援やA型事業所など、就職前に利用していた事業所が引き続きサポートを行います。この期間は「定着支援へのつなぎ」として重要な時期であり、定期面談や連絡を通じて、職場に慣れるまでの不安を一緒に解消していきます。ここでの支援を受けながら、体調や勤務状況、仕事への適応状況を確認し、6か月後に本格的な定着支援の申請へとつなげる準備を進めていきます。

市区町村に申請してサービス受給者証を取得

就労定着支援を利用するには、市区町村に申請して「サービス等利就労定着支援を利用するには、市区町村に申請し「サービス等利用計画」や「支給決定」を受ける必要があります。申請には、本人の希望や就職先の情報、就労移行支援事業所からの引き継ぎ内容などが必要です。 受給者証が交付されると、正式に就労定着支援が始まります。手続きは、支援員が一緒に進めてくれるので安心です。

定着支援事業所との契約・支援開始

受給者証が発行後、定着支援を行う事業所と契約を交わし、定期的な支援がスタートします。支援の内容は、月1回程度の面談や職場との調整、必要に応じた生活面のサポートなど。実際の仕事や職場での様子を聞きながら、「働き続けるうえでの困りごと」を早めにキャッチし、適切なアドバイスや調整を行います。本人だけでなく、企業側とも連携しながら、円滑な就労継続を支えていくのが特徴です。

最長3年間の継続的なサポート

就労定着支援は、原則最長3年間利用できます。支援の内容や頻度は、本人の状況や職場での安定度に合わせて柔軟に調整されます。 「もう支援がなくても大丈夫」と思えるまで、無理のないペースで寄り添い続けるのがこの制度の強みです。必要なときだけ相談する“見守り型”の支援に切り替えることもできます。定着支援を受けながら、自信を深め、安心して長く働き続けられる基盤を築いていきましょう。

就労定着支援に関するよくある質問

原則として、就労移行支援や就労継続支援などを利用して就職した方が対象です。その他のケースでも、医師の意見書などで必要性が認められれば、利用できる場合があります。

障害者雇用で一般企業に就職していれば、多くの場合は対象になります。ただし、短期契約や在宅ワークなど勤務形態によっては条件を確認する必要があります。

就職後すぐではなく、6か月経過後から利用開始できます。それまでの間は、移行支援やA型事業所がフォローする形で支援が続きます。

支援の性質上、企業との連携が前提になるため、基本的には職場にも支援の存在を伝える必要があります。相談内容の範囲は本人の希望に応じて調整可能です。

就労定着支援パスセンターの実際の利用例

就職後も安心して働き続けるために、パスセンターでは多くの方が就労定着支援を利用しています。ここでは、実際の利用者の声やサポート内容を通して、どのような支援が行われているのかをご紹介します。

知的障害のある方の具体的な利用例(Aさん/知的障害)

Aさんは知的障害があり、就労移行支援を経てビル清掃の仕事に就職しました。作業内容を覚えるのに時間がかかりましたが、定着支援を通じて支援員と手順を確認しながら安心して取り組めるようになりました。職場とも連携し、伝え方や指示の工夫を提案。今では落ち着いて業務をこなし、自信を持って働いています。

身体障害のある方の具体的な利用例(Bさん/半身麻痺)

Bさんは半身麻痺のある方で、事務補助の仕事に就職しました。通勤や業務の動作に不安がありましたが、定着支援を通じて体調管理や動作の工夫、職場内の配置調整について助言を受けながら、無理のない働き方を模索しました。定期面談で不安を共有し、職場とも協力して環境を整備。今では週4日ペースで安定して勤務を続けています。

発達障害のある方の具体的な利用例(Cさん/ADHD)

CさんはADHDの特性があり、業務の抜けやミスが多く悩んでいました。事務職に就職後、定着支援では業務の優先順位のつけ方や、メモの取り方を支援員と一緒に整理。職場にも特性を理解してもらえるよう説明を行いました。少しずつ自分なりの工夫が身につき、作業の安定感が増してきました。今では自信を持って仕事に取り組めています。

精神障害のある方の具体的な利用例(Dさん/うつ病)

Dさんは主治医の先生と協力し、服薬管理や鬱の症状のサインや対処法など適切に行うことで、一般企業の事務職に就職しました。勤務を始めた当初は、気分の波や人間関係の不安で欠勤が続くこともありました。定着支援では、支援員が定期的に面談を行い、気持ちの整理やストレス対処法を一緒に確認。職場とも調整を行い、無理のない業務量に配慮してもらいました。現在は安定したリズムで出勤できるようになり、自信を取り戻しています。